脱PC!モバイルファーストデザインで差をつける方法

スマートフォンでのWebサイト閲覧が主流となった今、「PCで見やすいから大丈夫」という考えはもう通用しません。ユーザーの約7割がモバイルからアクセスする現在、モバイルファーストデザインは単なるトレンドではなく、ビジネス成功の必須条件となっています。

本記事では、モバイルファーストデザインの基本概念から実践的な作り方、成功事例まで、初心者の方にも分かりやすく解説しています。PCファーストとの違いやメリット、よくある失敗例と対策も詳しくご紹介します。

この記事を読むことで、モバイルファーストデザインの本質を理解し、ユーザビリティ向上とSEO効果を両立した魅力的なWebサイトを作る方法が身につきます。

目次

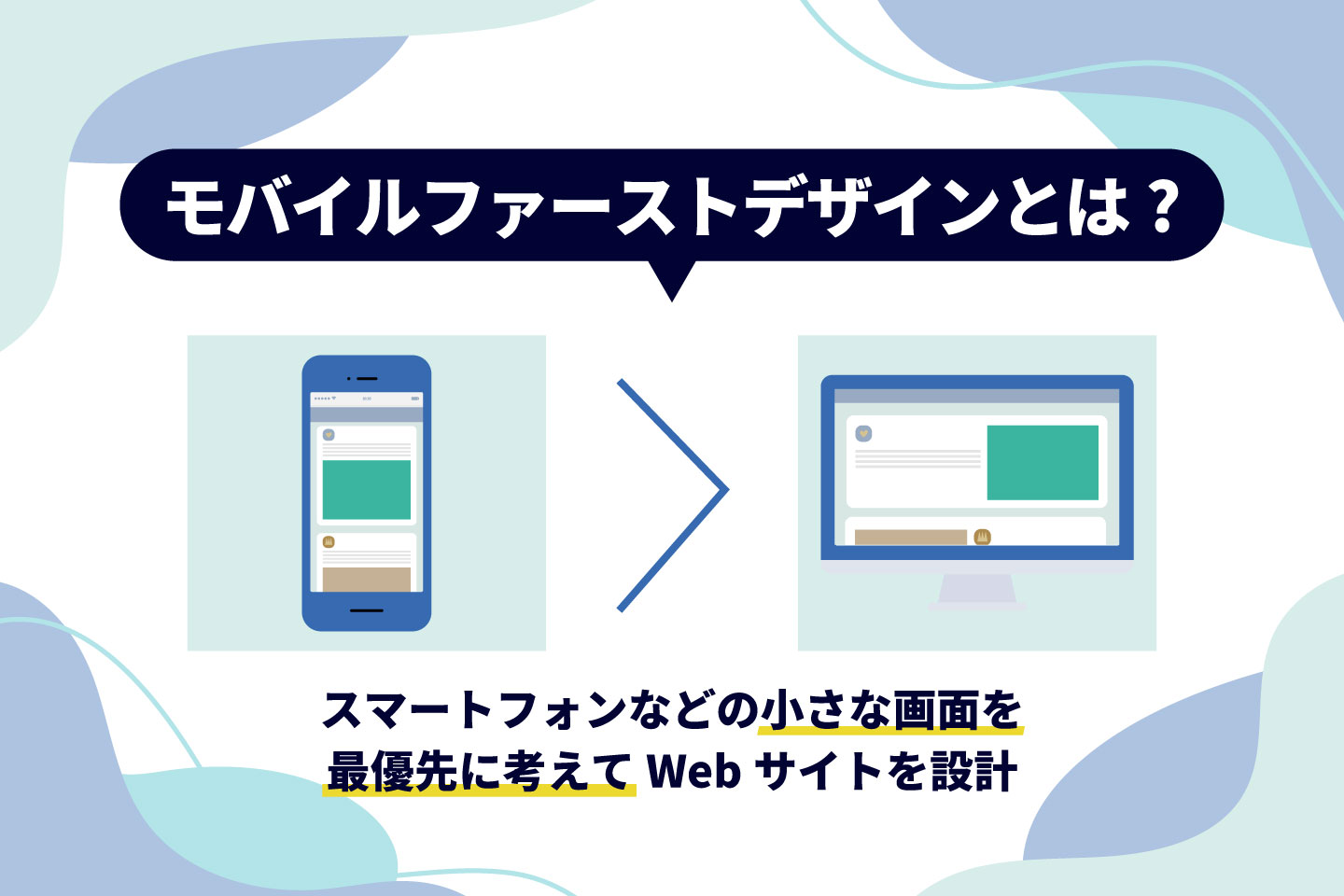

モバイルファーストデザインとは?

モバイルファーストデザインの定義

モバイルファーストデザインとは、スマートフォンなどの小さな画面を最優先に考えてWebサイトを設計する手法です。従来の「PCサイトを作ってからスマホ対応」ではなく、「スマホサイトを作ってからPC画面に拡張」する考え方に変わります。

具体的には、まず320px〜480pxの小さな画面幅でのデザインを完成させてから、タブレット(768px)、デスクトップ(1024px以上)へと段階的に画面サイズを広げていきます。

PCファーストデザインとの違い

PCファーストでは、広い画面に合わせて作ったコンテンツを小さな画面に無理やり押し込むことになり、文字が読みにくい、ボタンが押しづらいといった問題が発生しやすくなります。一方、モバイルファーストでは最初から限られた画面スペースでの見やすさを重視するため、本当に必要なコンテンツだけが残り、どの画面サイズでも使いやすいサイトが完成します。

なぜ今モバイルファーストが重要なのか

総務省の調査によると、インターネット利用者の約68.5%がスマートフォンを主な利用機器としています。さらに、Googleは2021年3月からモバイルファーストインデックスを完全導入し、検索結果の順位付けをモバイル版サイトを基準に行うようになりました。ユーザーの利便性と検索エンジン対策の両面から、モバイルファーストデザインは現代のWebサイト制作において必須要素となっています。

モバイルファーストデザインの4つのメリット

メリット

- ユーザビリティの向上

- SEO効果の向上

- 開発効率とコスト削減

- 将来性への対応

ユーザビリティの向上

モバイルファーストデザインでは、小さな画面での操作性を最優先に考えるため、自然とユーザーにとって使いやすいサイトが完成します。ボタンのサイズは指で押しやすい44px以上に設定し、メニューは親指で届きやすい画面下部に配置するといった工夫が生まれます。必要最小限のコンテンツから構築するため、読み込み速度も自然と速くなります。

SEO効果の向上

2021年3月以降、Googleはモバイル版サイトを基準に検索順位を決定しています。スマートフォンで見やすく使いやすいサイトほど、検索結果の上位に表示されやすくなります。ページの読み込み速度もSEOの重要な要素となっているため、軽量なモバイルファーストサイトは検索エンジンからも高く評価されます。

開発効率とコスト削減

シンプルなデザインから始めて徐々に機能を追加していくため、開発工程が整理されます。複雑なデザインを後から簡素化する作業に比べて、作業時間を大幅に短縮できます。小さな画面で動作確認ができれば、大きな画面でも基本的に問題なく表示されるため、テスト工程も効率化されます。

将来性への対応

スマートウォッチなど、画面サイズがさらに小さなデバイスが普及しています。モバイルファーストの考え方に慣れておけば、これらの新しいデバイスにも柔軟に対応でき、将来のトレンド変化にも対応できる技術的な基盤を築くことができます。

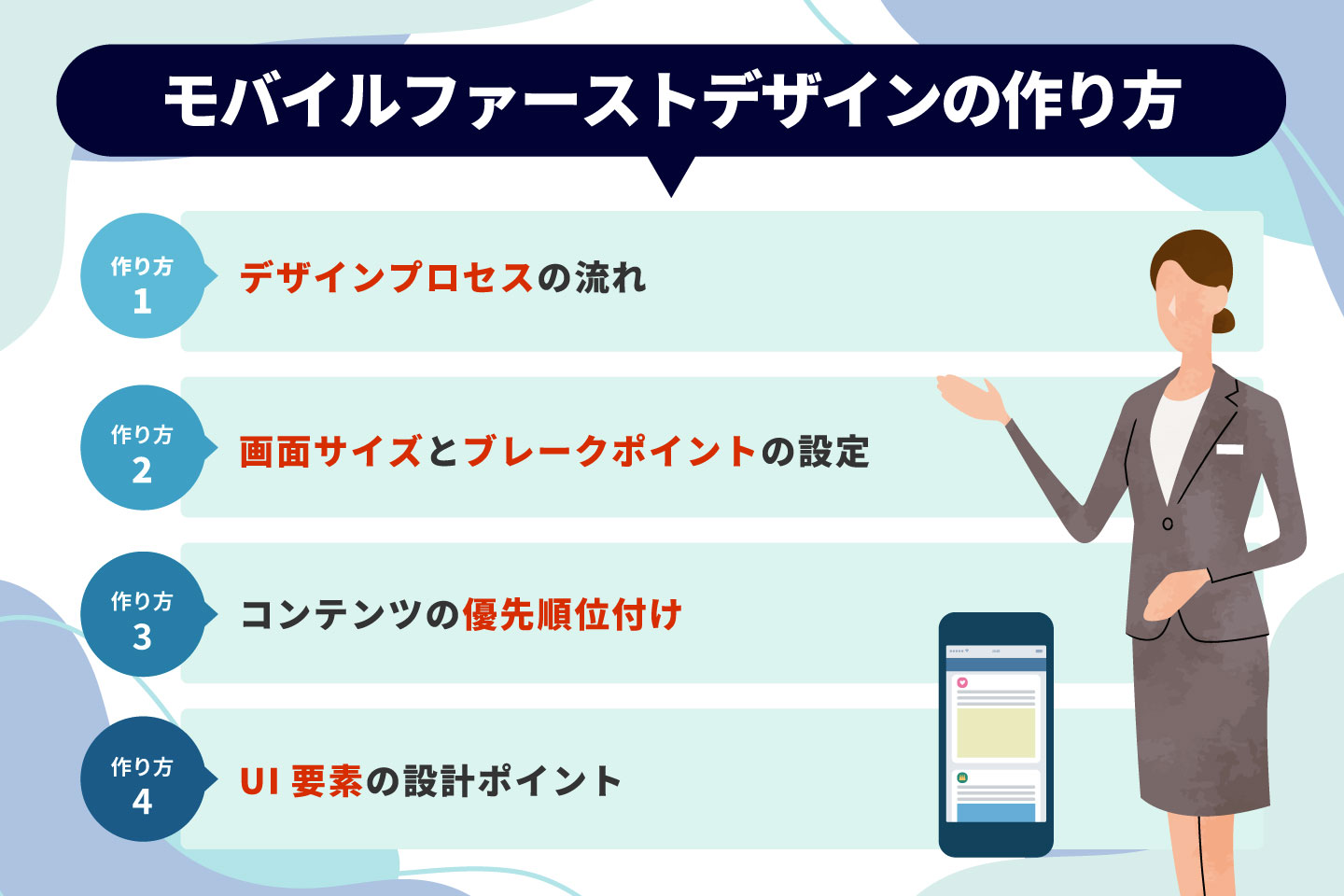

モバイルファーストデザインの作り方

デザインプロセスの流れ

320px幅のスマートフォン画面でデザインを完成させてから、段階的に画面サイズを拡大していきます。まず、スマートフォン向けのワイヤーフレームを作成し、必要最小限のコンテンツと機能を配置します。次に、タブレット、デスクトップの順で画面サイズを拡張し、追加のコンテンツや機能を配置していきます。

画面サイズとブレークポイントの設定

一般的にはスマートフォン(320px〜767px)、タブレット(768px〜1023px)、デスクトップ(1024px以上)となります。重要なのは、デバイスサイズに合わせるのではなく、コンテンツが自然に表示される幅に合わせてブレークポイントを設定することです。文章が読みにくくなったり、ボタンが小さくなりすぎる地点を見つけて、そこにブレークポイントを設置しましょう。

コンテンツの優先順位付け

小さな画面では表示できる情報が限られるため、「必須」「重要」「あれば便利」の3段階で整理します。ECサイトの例では、商品名・価格・購入ボタンが最優先、商品説明が2番目、関連商品が3番目となります。また、モバイルユーザーは「今すぐ行動したい」ニーズが強いため、電話番号、住所、営業時間といった実用的な情報を上部に配置することも重要です。

UI要素の設計ポイント

指での操作を前提とした設計が必要です。タッチターゲットのサイズは44px×44px以上を確保し、フォントサイズは16px以上を基本とします。行間は1.4〜1.6倍程度に設定し、読みやすさを重視します。ナビゲーションは、画面下部のタブバーが親指での操作がしやすく、ユーザビリティが高いとされています。

参考サイト事例3選

住友生命「Chakin」:金融サービスのシンプル設計

住友生命の積立保険「Chakin」のランディングページは、複雑な金融商品をモバイルファーストで分かりやすく説明する好例です。PCでも縦長の1カラムレイアウトを維持し、「月々5,000円から」「元本割れリスクゼロ」といった重要なポイントを視覚的に強調しています。計算シミュレーターも縦に配置され、スマートフォンでの操作性を重視した設計です。

https://www.sumitomolife.co.jp/chakin/index.html

OPERA:コスメブランドの視覚重視デザイン

化粧品ブランドOPERAの商品ページは、美しい商品写真を活かしたモバイルファーストデザインの成功例です。商品画像を画面幅いっぱいに配置し、色味やテクスチャーを重視したビジュアル表現を採用しています。商品名や価格などのテキスト情報は最小限に抑え、写真で商品の良さを伝える設計です。縦スクロールで商品の魅力を段階的に伝える構成になっています。

https://www.opera-net.jp/special/2025aug/

ネコノート:保護猫支援サービスの感情訴求型デザイン

保護猫支援サービス「ネコノート」のサイトは、ユーザーの感情に訴えかけるモバイルファーストデザインの好例です。猫の写真を大きく配置し、「推し活」という親しみやすい言葉を使い、複雑な支援システムをシンプルに表現しています。支援方法や料金プランを大きなカードで区切り、スマートフォンでも読みやすいフォントサイズを採用しています。

https://neco-oshikatsu.studio.site/lp/about

共通する設計原則

これらの事例に共通するのは、PCでも縦1列のレイアウトを維持し、スマートフォンでの操作性を最優先に考えている点です。情報の階層を明確にし、重要な内容から順番に配置することで、どのデバイスでも迷わず閲覧できる設計を実現しています。

5. PCファーストvs.モバイルファースト:どちらを選ぶべき?

それぞれの適用シーン

PCファーストデザインが適している場面もまだ存在します。BtoB向けの管理画面やデータ分析ツール、CADソフトなど、大きな画面での作業が前提となるサービスでは、PCファーストの方が適切です。一方、モバイルファーストは一般消費者向けのサービス、ECサイト、情報発信サイト、SNSなど、日常的にスマートフォンでアクセスされるサービスに最適です。

プロジェクトに応じた選択基準

まずターゲットユーザーのデバイス利用状況を調査しましょう。Googleアナリティクスなどで、既存サイトへのアクセス状況を確認できます。モバイルからのアクセスが60%を超えている場合は、モバイルファーストを強く推奨します。次に、サービスの利用シーンを考慮します。移動中や待ち時間に利用されることが多いサービスはモバイルファースト、じっくり腰を据えて作業するサービスはPCファーストが適しています。

業界による傾向と現代の推奨アプローチ

小売業、飲食業、エンターテインメント業界では、顧客の約80%がモバイルデバイスを使用しているため、モバイルファーストが基本となります。製造業や金融業のBtoB部門では、PCでの利用が中心となることが多いですが、顧客向けサービスではモバイル対応が重要です。現在、特別な理由がない限り、モバイルファーストデザインを採用することを推奨します。総務省のデータによると、インターネット利用者の約70%がスマートフォンを主要デバイスとして使用しています。

よくある失敗例と対策

よくある失敗例

- コンテンツの詰め込みすぎ

- タッチ操作への配慮不足

- 読み込み速度の問題

- ナビゲーションの複雑化とテスト不足

コンテンツの詰め込みすぎ

最も多い失敗は、限られた画面スペースに無理やり多くの情報を詰め込んでしまうことです。PCサイトと同じ情報量をモバイル画面に配置すると、文字が小さくなりすぎたり、ボタンが押しにくくなります。対策として、情報の優先順位を明確にし、「必須」「重要」「あれば便利」の3段階で整理しましょう。ECサイトでは商品説明と購入ボタンを最上部に配置し、その他の情報はタブ切り替えやアコーディオンメニューで整理することが効果的です。

タッチ操作への配慮不足

マウス操作を前提とした設計をそのままモバイルに適用すると、操作性の問題が発生します。最も典型的な失敗は、ボタンやリンクのサイズが小さすぎることです。指での操作には最低44px×44px以上のサイズが必要です。ドロップダウンメニューも問題となりやすく、マウスのホバー機能に頼ったメニューは、タッチデバイスでは正常に動作しません。対策として、タップで開閉するアコーディオン形式のメニューに変更しましょう。

読み込み速度の問題

モバイルユーザーはWiFi環境以外でもサイトにアクセスするため、読み込み速度の最適化は重要です。PC用の高解像度画像をそのままモバイルで使用すると、不要なデータ通信が発生し表示が遅くなります。対策として、デバイスサイズに応じて最適な画像サイズを配信するレスポンシブイメージやWebP形式などの軽量な画像フォーマットを活用しましょう。

ナビゲーションの複雑化とテスト不足

PCサイトの複雑なナビゲーション構造をそのままモバイルに移植すると、ユーザーが迷子になりやすくなります。モバイル版では階層を2〜3レベルに制限し、重要なページには直接アクセスできるショートカットを用意しましょう。また、実機での動作確認を怠ると問題が本番環境で発覚することがあります。主要なデバイスとブラウザでの動作確認を必須とし、異なるネットワーク環境での読み込み速度も確認することが重要です。

まとめ:モバイルファーストで成功するためのポイント

モバイルファーストデザインで成功するために最も重要なのは、「制約を価値に変える」発想です。小さな画面という制約があるからこそ、本当に必要な情報だけが残り、ユーザーにとって分かりやすいサイトが完成します。

実装時は、320px幅から始める設計プロセス、44px以上のタッチターゲット確保、16px以上のフォントサイズといった基本ルールを守ることが重要です。モバイル比率が60%を超えている場合は、モバイルファーストが必須となります。

現代のWeb環境において、モバイルファーストは「必須」の要件です。ユーザーの利用環境に合わせたデザインを選択することで、より多くの人に使いやすいサイトを提供できます。

株式会社KGC

コミュニケーションズ

運営者情報

株式会社KGCコミュニケーションズは、Web制作、ECサイト構築、オウンドメディア運営、SEO対策、Webマーケティングを行なっています。

企業やサービスの認知向上、商品PR、採用活動など、目的に応じた戦略的なサイト設計を行い、情報発信の効果を最大化します。

Webサイトの制作だけでなく、公開後の運用やマーケティング支援も行い、効果的な情報発信をサポート。エンドクライアントのニーズに寄り添い、ビジネスの成長を支援します。