アクセスはあるのに売れない…を解決!今すぐ始めるコンバージョン率改善法

「広告費をかけているのに売上が伸びない」「アクセス数は増えているのに成約につながらない」そんな悩みを抱えていませんか。実は、多くのWebサイトではコンバージョン率を1%改善するだけで、売上が大きく変わることがあります。

本記事では、コンバージョン率改善の基本から、データ分析による課題特定、そして明日から実践できる具体的な改善施策まで、体系的に解説します。ECサイトやBtoBサービスなど、業界別の成功事例も交えながら、実践的なノウハウをお伝えします。

この記事を読めば、自社サイトの改善ポイントが明確になり、優先順位をつけて施策を実行できるようになります。さらに、A/Bテストの進め方や効果測定の方法まで理解できるため、継続的な改善サイクルを回せるようになるでしょう。

目次

なぜサイトの成果が上がらない?コンバージョン率 改善が急務な理由

Webサイトのアクセス数が増えているにもかかわらず、「お問い合わせ」や「資料請求」「購入」といった成果につながらない──この状況は多くの企業が直面する重要な課題です。

たとえば、月間1万アクセスでコンバージョンが1件のサイトと、月間1,000アクセスでコンバージョンが10件のサイトがあれば、明らかに後者のほうがビジネスに貢献していると言えます。アクセス数を追うだけでなく、訪問者をいかに成果に導くか、いわば「サイトの効率性」に着目することが事業成長の鍵となります。

コンバージョン率(CVR)の改善は、Webサイトの体質改善に等しい取り組みです。現在あるアクセスを最大限に活用し、より多くの成果を生み出すために、早急に取り組むべき重要課題と言えるでしょう。

コンバージョン率 改善の第一歩|目標設定と現状把握

効果的な改善を行うためには、まず「自社サイトの現在地」を正確に把握することが不可欠です。闇雲にデザインや文章を変えても、思わぬ悪化を招くことがあります。最初に行うべきは、現状の数値を正しく計測し、目標を明確にすることです。

そもそもコンバージョン率とは?計算方法と重要性を解説

コンバージョン率(CVR:Conversion Rate)は、サイト訪問者のうちどの割合がコンバージョン(商品購入・お問い合わせ・資料請求など、事前に定義した成果)に至ったかを示す指標です。

計算式(%)= コンバージョン数 ÷ 訪問者数 × 100

例:5,000訪問で50件のコンバージョンがあれば、CVRは1%です。一般的な目安としては、BtoCではおおむね2〜3%、BtoBでは1〜2%程度が見られますが、業種や流入経路によって大きく変動します。

CVRを把握することで、広告費の費用対効果(CPA)の評価や、サイト内のどこに課題があるかを特定するための出発点が得られます。

目指すべき数値は?業界別の目安

CVRの水準は業種やチャネルによって差があります。業界ベンチマークは参考になりますが、最も重要なのは「自社の過去データと比較して改善できているか」です。まずは自社の基準値を設定し、小さな改善を積み重ねることを優先してください。

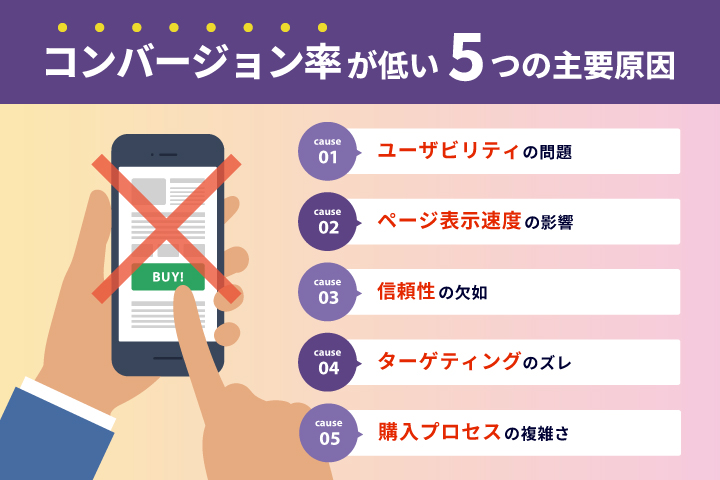

コンバージョン率が低い5つの主要原因

原因1:ユーザビリティの問題

サイトが使いにくいと、購入意欲があっても離脱してしまいます。Baymard Institute(2025年)の調査では、カート放棄率は平均70.19%に達し、その18%が「複雑なナビゲーション」を理由に挙げています。

商品が見つけにくい、情報が不足している、スマホで操作しづらいなどの問題は致命的です。特に検索機能の不備やカテゴリ分類の曖昧さは、ユーザーを迷わせる大きな要因となります。

原因2:ページ表示速度の影響

Google(2023年)の調査によると、ページ読み込みが3秒を超えると53%のユーザーが離脱します。1秒の遅延でコンバージョン率が7%低下するというAmazonの事例も有名です。

Core Web Vitalsの指標では、LCP(最大コンテンツの表示)を2.5秒以内に収めることが推奨されています。画像の最適化やキャッシュの活用が不十分だと、この基準を満たせません。

Core Web Vitalsと Google検索の検索結果について

原因3:信頼性の欠如

初めて訪れたサイトで購入を決断するには、信頼できる証拠が必要です。

SSL証明書の未導入、会社情報の不明瞭さ、返品ポリシーの記載なし、お客様の声や実績の欠如などが、信頼を損ねる要因となります。

原因4:ターゲティングのズレ

広告やSEOで集客しても、ニーズと商品がマッチしなければ成約しません。

価格帯のミスマッチ、機能説明の不足、ペルソナとの乖離などが主な原因です。

原因5:購入プロセスの複雑さ

Imaginary Landscape社の調査によると、フォーム入力項目を11個から4個に減らすと、コンバージョン率が120%向上する結果が出ています。会員登録の強制、決済方法の少なさ、配送オプションの不足なども、購入を妨げる要因です。

特に初回購入のハードルが高いと、検討段階で離脱するユーザーが増加します。

Fewer fields in a contact form sharply increases conversions

データ分析による課題特定方法

Google Analyticsでの分析ポイント

課題を特定するには、まず離脱が起きている場所を把握することが重要です。Google Analytics 4で「探索」機能を使い、ファネル分析で各ステップの離脱率を確認します。

たとえば、商品ページから70%が離脱、カートページから45%が離脱、決済ページから30%が離脱という具合に、ボトルネックを数値で把握できます。

セグメント機能を活用し、デバイス別、流入元別、新規・リピーター別に分析することで、より詳細な課題が見えてきます。モバイルユーザーだけ離脱率が高い場合は、レスポンシブデザインの問題が疑われます。

ヒートマップツールの活用法

Microsoft Clarity(無料)やHotjar(有料)などのヒートマップツールは、ユーザーの行動を視覚的に把握できます。クリック位置、スクロール深度、マウスの動きが色分けされ、どこで迷っているかが一目瞭然です。

録画機能では実際のユーザー行動を再生でき、フォーム入力で躓く箇所や、予期せぬエラーの発生を確認できます。

ユーザーテストの実施方法

定量データでは分からない「なぜ」を理解するには、実際のユーザーに使ってもらうことが効果的です。

友人や同僚に依頼し、商品購入までのプロセスを観察します。「商品を探してください」「購入手続きを進めてください」といったタスクを設定し、つまずいた箇所や発話を記録します。

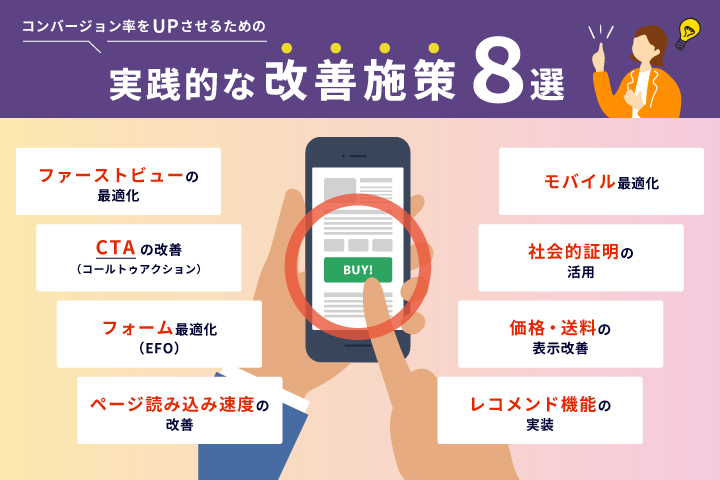

実践的な改善施策8選

施策①:ファーストビューの最適化

訪問者の第一印象を決める最重要エリアです。キャッチコピー、商品画像、価格、送料無料の表記など、購入判断に必要な情報を3秒以内に伝えます。

施策②:CTA(コールトゥアクション)の改善

「カートに入れる」ボタンの色、サイズ、文言を最適化します。赤やオレンジ系のボタンは緑や青よりクリック率が高く、「今すぐ購入」より「カートに追加」の方が成約率が高い傾向があります。

施策③:フォーム最適化(EFO)

入力項目を必要最小限に減らし、郵便番号からの住所自動入力、リアルタイムエラー表示を実装します。

施策④:ページ読み込み速度の改善

サイトの表示速度は、訪問者の満足度と検索順位を大きく左右します。そこで、以下の3つの施策で高速化を目指しましょう。

- 画像の最適化: 画像を「WebP」という軽い形式に変換し、表示を速くします。(画質はそのままに、データ量を小さくするイメージです。)

- 不要なプラグインの削除: 使っていないプラグインを整理し、サイトの動作を軽くします。

- CDNの導入: サイトのデータを訪問者の近くから配信し、表示速度を上げます。(お店の支店を増やして、より早く商品をお届けするイメージです。)

これらの施策の効果は、「PageSpeed Insights」というツールで確認できます。80点以上を目指して、快適なサイトを目指しましょう。

施策⑤:モバイル最適化

親指で操作しやすいボタン配置(最低44×44ピクセル)、縦スクロールのみで完結する設計が重要です。

施策⑥:社会的証明の活用

購入者数の表示(〇〇人が購入)、レビューの掲載、メディア掲載実績により、購入率が向上したというデータがあります。

施策⑦:価格・送料の表示改善

「送料無料まであと◯◯円」の表示や、合計金額の即時計算により、カート放棄を削減できます。

施策⑧:レコメンド機能の実装

「よく一緒に購入される商品」の表示で、客単価を向上させる効果があります。

A/Bテストの実践方法

テスト項目の選定

A/Bテストを成功させるには、まず明確な仮説を立てることが重要です。テストは、離脱率が高いページやコンバージョン率が低いページなど、改善インパクトの大きい箇所から優先的に行いましょう。

テスト対象としては、ユーザーの行動に大きな影響を与える「見出し」「CTAボタン」「画像」といった要素から着手するのが効果的です。

重要なのは、一度にテストする要素を1つに絞ることです。複数の要素を同時に変更してしまうと、どの変更が結果に影響を与えたのかを正確に判断できなくなります。例えば、「購入ボタンの色を緑から赤に変える」といったように、単一の変更がもたらす効果を測定します。

実施手順と注意点

Google Optimize(無料、2023年9月終了後はOptimizely等を利用)やABテストツールを使い、訪問者を50:50で振り分けます。統計的に有意な結果を得るには、最低でも各パターン1,000セッション以上が必要です。

テスト期間は最低2週間、理想的には1ヶ月間実施します。曜日による変動を考慮し、月曜開始・日曜終了のサイクルで実施することが推奨されています。

効果測定と改善の継続

A/Bテストの結果は統計的な信頼度をもって判断し、有意な差が見られた場合に勝者パターンを採用します。改善率がわずかな場合は、ビジネスに与えるインパクトを考慮して実装を決定しましょう。例えば、月間売上が1,000万円のサイトであれば、わずか5%の改善でも年間600万円の増収につながるため、実装コストと比較して検討する価値があります。

A/Bテストは一度きりで終わらせるのではなく、継続的に実施する文化を育てることが重要です。PDCAサイクルを回し続けることで、コンバージョン率は着実に向上していきます。

また、テスト結果は成功・失敗にかかわらず必ず記録しましょう。「仮説」「実施内容」「結果」「次のアクション」をドキュメントとして残すことで、チーム全体の学びとなり、ユーザー理解を深めるための貴重な資産となります。

まとめ:コンバージョン率改善を継続するための3つのポイント

1. 小さく始めて素早く検証する

完璧を求めすぎず、まずは実行することが大切です。CTAボタンの文言変更、フォーム項目の削減など、実装コストが低い施策から着手しましょう。1週間で実装、2週間でテスト、1ヶ月後には次の施策へ移るスピード感が理想的です。

2. データに基づく意思決定を徹底する

「なんとなく」の改善ではなく、必ずデータを根拠にします。Google Analytics、ヒートマップ、ユーザーテストの3つを組み合わせ、定量・定性の両面から課題を把握しましょう。月次でKPIをレビューし、改善の優先順位を見直すことも重要です。

特に重要なのは、セグメント別の分析です。全体の平均値だけでなく、新規・リピーター、デバイス別、流入元別に分解することで、より効果的な施策が見えてきます。

3. 組織全体で改善文化を醸成する

コンバージョン率改善は、マーケティング部門だけの仕事ではありません。商品企画は魅力的な商品を、カスタマーサポートは購入後の満足度を、エンジニアはサイトパフォーマンスを、それぞれが改善に貢献できます。

週次でテスト結果を共有し、成功も失敗も透明化することで、組織全体の学習速度が上がります。

コンバージョン率改善に終わりはありません。市場環境、競合状況、ユーザーニーズは常に変化します。だからこそ、継続的な改善プロセスを仕組み化し、組織の競争力として定着させることが、長期的な成功につながるのです。

株式会社KGC

コミュニケーションズ

運営者情報

株式会社KGCコミュニケーションズは、Web制作、ECサイト構築、オウンドメディア運営、SEO対策、Webマーケティングを行なっています。

企業やサービスの認知向上、商品PR、採用活動など、目的に応じた戦略的なサイト設計を行い、情報発信の効果を最大化します。

Webサイトの制作だけでなく、公開後の運用やマーケティング支援も行い、効果的な情報発信をサポート。エンドクライアントのニーズに寄り添い、ビジネスの成長を支援します。